경북팩트뉴스 남유신 기자 | 묘소는 조상이 잠든 경건한 장소다. 생전에 부모를 봉양하듯 묘소를 찾아 살피는 것은 자손의 도리로 여겨졌다.

특히 유교문화가 지배적이었던 조선시대에는 한식·추석뿐 아니라 수시로 묘소를 방문해 훼손 여부를 확인하고 주변 환경을 정비하는 풍습이 이어졌다.

조선시대 대표적 분쟁, ‘산송(山訟)’

조선시대 묘지를 둘러싼 대표적 소송은 ‘산송(山訟)’이다.

한국국학진흥원(원장 정종섭)에 따르면 현재 산송 관련 문서만 1천여 점이 소장돼 있다.

산송은 노비 소송, 전답 소송과 함께 조선 3대 소송 중 하나로 꼽히며, 18~19세기 유교적 부계 중심 문화가 정착하면서 빈번하게 발생했다.

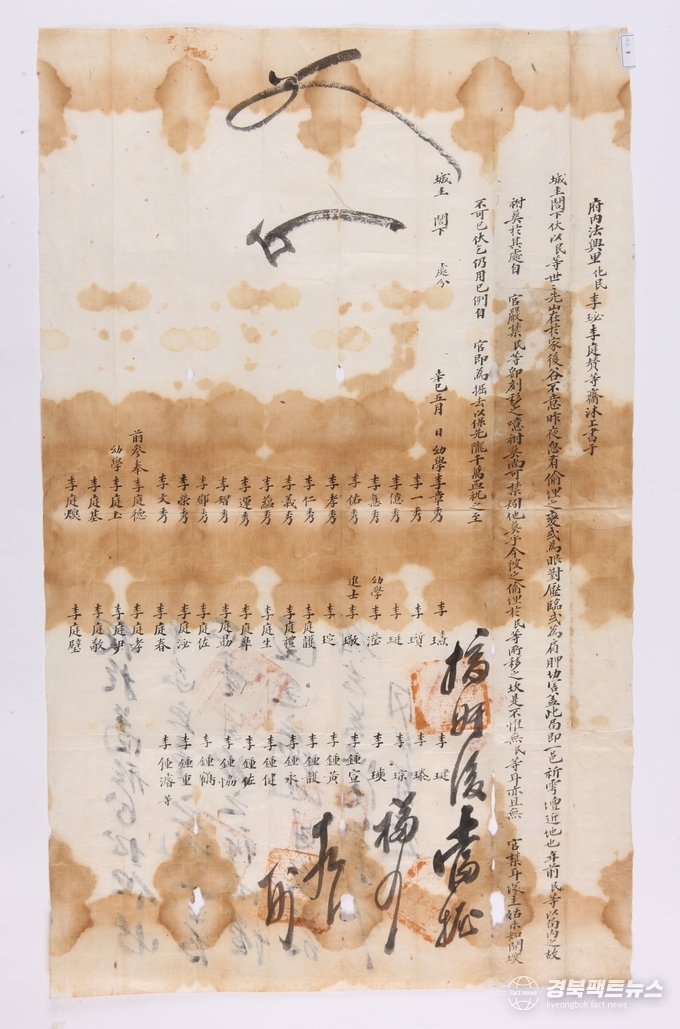

주된 원인은 타인의 묘역에 불법으로 시신을 매장하는 ‘투장(偸葬)’이었다. 피해자는 관아에 억울함을 호소하는 소지(所志)를 올렸고, 수령은 현장을 확인한 뒤 판결을 내렸다.

1881년 안동의 고성이씨 문중은 선산에 누군가 불법 투장을 했다는 이유로 50여 명의 서명을 받아 관아에 소지를 제출했다. 특히 매장지가 명당의 혈(穴)을 짓누르고 있다며 즉각 이장을 요청했다. 조사 결과 인근에 기우제단까지 있어 관아는 불법 매장을 파내도록 지시했다.

1890년 경북 예천에서는 유병호가 이웃 윤이출이 선산 인근에 불법 투장을 하자 항의했으나, 오히려 폭행을 당했다며 관아에 소송을 제기했다. 당시 예천 관아는 윤이출의 폭행죄를 다스리고 즉각 이장하라는 판결을 내렸다.

사라져가는 묘소 문화

그러나 이러한 묘지 분쟁은 시대 변화에 따라 자연스럽게 소멸했다. 보건복지부의 2023년 통계에 따르면 전국 화장률은 92.9%에 달한다. 불과 20여 년 전만 해도 매장이 절반 이상이었으나, 이제는 화장이 장묘문화의 표준이 됐다.

화장률 상승과 함께 납골당과 수목장 등 자연장이 크게 늘었고, 매장의 비중은 급격히 줄어들었다. 심지어 일부 문중에서는 묘소 자체를 없애는 사례도 나타나고 있다.

안동 진성이씨 주촌종가는 고령화로 벌초와 묘제 진행이 힘들어지자 종택 뒤편에 52기의 비석을 모은 추모제단을 세우고 합동 묘제를 지내고 있다. 종손은 “묘소를 일일이 관리하는 것이 불가능해 조상들의 혼령을 추모제단에 모시고, 묘소는 자연에 돌려보내는 것이 순리라고 판단했다”고 밝혔다.

한국국학진흥원 관계자는 “영화 <파묘>에서도 묘소 분쟁의 심각성이 드러나듯, 조선시대에는 임금이 직접 중재에 나설 만큼 큰 사회 문제였다”면서 “그러나 오늘날 화장과 납골당 문화가 정착하면서 산송은 역사 속으로 사라졌다. 산송 자료는 옛 장묘문화와 인식을 보여주는 중요한 기록”이라고 말했다.